传承华佗医学 点亮“医王”灯火 ——记华佗医学传承名师温长路教授

作者:王化猛 安徽省中医药学会华佗医学分会(236800)

本网讯(中国国际新闻杂志社常务副社长孟小岸推荐,通联部主任李婷供稿)日前,在2025年国际(亳州)中医药博览会暨第41届全国(亳州)中药材交易会上,中医药界同仁齐聚华佗故里。听到“华佗医学传承名师”的称号时,温长路并不显意外,随即起身。走到授奖台阶上,接过市长颁发的证书时,他低头看着市政府印章,突然想起1985年第一次来亳州时,在华祖庵的古柏下的心愿:要让华佗的本事传下去。在台下万人的掌声里,他轻轻拭了拭眼角,声音有点沙哑:“这不是我个人的荣誉,这是华佗的学说仍在传承。”

2006年9月9日,温长路与亳州华佗纪念馆馆长颜语合影

结缘:从文献考据到实地溯源

温长路与华佗的学术之缘,始于上世纪80年代。因工作需要接触华佗医学遗著后,他被这位“外科鼻祖”在辨证论治、预防医学、针灸方药等领域的开创性成就深深折服。“华佗的医学思想不仅蕴含诊疗智慧,更根植于中原道家文化圈的哲学土壤。”温长路坦言,这份认知成为他研究的起点。

彼时,华佗著作存废之争已延续千年。《三国志・华佗传》中“佗临死焚书”的记载,让其医籍传世之路布满荆棘。面对“史料零散、真伪难辨”的困境,温长路确立了“以文献为基、以实地为证”的研究路径:系统梳理《后汉书》《三国志》中的零星记载,甄别后世托名之作的“华佗遗意”;光是亳州,他就跑了不下10趟。20年前的一个秋天,为了核实华佗授徒的传说,他专程走访华祖庵,记录下五禽戏传自华佗弟子吴普的口述史料;为对照《三国志》‘断肠湔洗’的记载,尚与解剖学教授探讨汉代外科技术的可能性。

温长路在亳州华祖庵调研华佗五禽戏传人

“冠以华佗之名的著作虽多,但或残缺不全、或归属存疑。”温长路强调,“研究不能因史料局限而却步,更要从碎片中还原学术全貌,挖掘对当代中医药传承有价值的核心内涵”。正是带着这份从碎片还原全貌的坚持,九十年代他受邀为《华佗遗书》(高文柱主编.华佗遗书[M].华夏出版社, 2011.02.)作序时,才得以用扎实的考据功底阐释文献价值;2007年后,他又牵头主编《华佗研究集成》,将多年积累的研究成果系统整合。

探源:医道同源的历史根基

在中医药业界,温长路的华佗研究以“跨学科视角”著称——他跳出单纯医术考证的框架,深入剖析道家思想对华佗医学的深层影响。这一研究方向的形成,与他对《黄帝内经》注疏史的研究密切相关:“《黄帝内经》的诸多注家兼具道家背景,这种‘医道交融’的传统,在华佗身上体现得尤为鲜明。”

温长路指出,华佗生于涡淮道家文化圈的谯郡,其学术思想处处彰显道家智慧:“五禽戏”模仿虎、鹿、熊、猿、鸟的自然动作,是“道法自然”理念的身体实践,与《道德经》“人法地,地法天,天法道,道法自然”一脉相承;针灸用药遵循“阴阳平衡”“天人相应”原则,《华氏中藏经》的脏腑辨证理论,更体现道家“阴阳相生、虚实转化”的辩证思维。

梳理华佗学术时,温长路有个简单的办法——把《三国志・华佗传》里的行医记载,一条一条与《华佗遗书》中的方药、医案对照。越比对越清晰:华佗的核心就两点,一是治病要落地,像开腹手术、针灸止痛都是实打实的临床本事;二是防病要提前,五禽戏、食疗方全是让老百姓能自己用的养生招。强调“治未病”,通过运动、食疗预防疾病。

华佗医学分会会长周美启教授说:以前研究华佗要么只讲外科神话,要么困在文献真伪之争里,温长路把道家文化和临床实践串起来,比如用《道德经》解读五禽戏的“自然观”,一下子让华佗的学术脉络活了——这是他最独到的贡献。

立说:构建系统研究体系

正是基于对这些独到见解的深刻把握,温长路数十年来以笔为耕,构建起以《华佗研究集成》为核心的华佗医学研究体系,同时出版《黄帝内经研究集成》《张仲景研究集成》《皇甫谧研究集成》《孙思邈研究集成》等专著,形成“以点带面”的中医药学术史研究格局。

作为研究华佗的重要文献,《华佗遗书》分上编、中编、附篇三部分,收录《华氏中藏经》《华佗先生内照图》等文献。其中《华氏中藏经》虽作者存疑,但经高文柱等学者考证含华佗佚文,国医大师孙光荣亦认为“其学术思想源自华佗”。温长路为该书作序时,以“重学术价值、轻门户之见”为原则,系统阐述文献的史料价值,为学界提供了权威阅读指引。

2007年,温长路与北京中医药大学著名文献学专家钱超尘先生联袂主编的《华佗研究集成》,堪称华佗研究的集大成之作。该书首次系统汇集历代史料记载、学术评论、医案方药:正史传记与近现代论文相互印证,“倪寻李延同病异治”等医案的现代解读兼具学术性与实用性,“五禽戏”传承流变的梳理为养生文化推广提供依据。温长路强调:“华佗医学不是孤立的历史遗产,而是贯穿古今的学术考据,编纂此书就是为了搭建‘古今对话’的桥梁。”

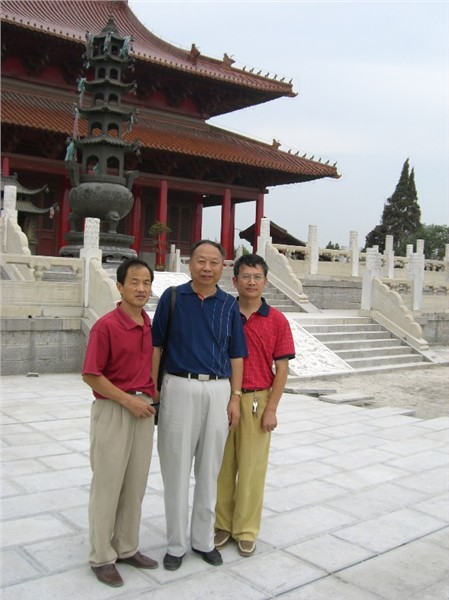

2007年9月9日温长路与钱超尘教授参加药博会

践行:传承创新的当代转化

理论研究之外,温长路更看重的是如何让华佗医学在当代“活”起来。“传承不是复制,而是创造性转化、创新性发展思想的体现。”这是温长路常说的话,也是他将华佗医学落地实践的准则。在预防医学领域,温长路积极推动华佗“治未病”思想与现代健康管理结合。在亳州的学术推广中,温长路更是不遗余力。他定期到亳州讲学,结合《华佗研究集成》解读华佗医术,培养出一批华佗医学研究的青年学者。2007年,在现任安徽省中医药学会华佗医学分会副会长王化猛的陪同下,温长路和钱超尘两位教授实地考察涡阳老子天静宫,考证华佗与道家医学的关联。

“温长路先生说,传承华佗,先传医德,再传医术。” 原亳州华佗研究院院长夏克平回忆,这一教诲成为一代代华佗活态传承人的行医准则。

铸魂:医德传承的精神共鸣

这种对医德的重视,源于温长路对华佗精神内核的根本理解。在他看来,华佗是“神医”,更是“医王”。华佗最珍贵的遗产不是医术,而是“尚仁贵德、济世救厄”的医德。这种精神与《道德经》“后其身而身先,外其身而身存”的境界相通,成为他治学的座右铭。

“华佗拒为权贵专属医官,甘为百姓治病;临终前仍想将医书传于后人,这种‘以医济世’的精神,是医者的根本。”温长路计划在《华佗研究集成》续篇中增设“医德篇”,收录历代对华佗医德的评价,结合《医师法》探讨当代医者的道德规范。他强调:“医术是‘术’,医德是‘道’,道不正则术难行。”

这种精神贯穿温长路的从医路。从医50余年,他坚守中医文献研究与科普一线,出版著作90余部,即便担任中华中医药学会名誉副会长、多所院校客座教授,仍坚持每周撰写科普文章。“华佗为‘府吏’‘军吏’乃至平民看病无差别,我们研究华佗,更要践行这种‘无差别’的服务精神。”他说。

传灯:照亮未来传承之路

获得“华佗医学传承名师”称号,温长路并未感到意外。此前,他正在策划领衔编写《华佗医学研究》系列,计划系统梳理华佗医学的术语、方药、疗法,界定“华佗脉学”“华佗外科”等核心概念,解决当前研究“定位模糊、碎片化”的问题——这一问题,2025年1月接受《亳州晚报》采访时,温长路举例说明痛点:现在有人研究华佗外科只提麻沸散,研究养生只讲五禽戏,像把华佗的学术拆成了“碎片”。某中医院调研,发现年轻医生连《中藏经》的脏腑辨证都不熟悉——这就是没有统一范式的问题,所需要编写《华佗医学研究》,先把“华佗脉学”“外科诊疗”这些核心概念的标准立起来。

他还牵挂的,是亳州职业技术学院华佗医学技艺传承基地的央财项目建设。“希望在这里建成集文献研究、临床实践、科普教育于一体的平台,培养既懂传统又懂现代的传承人。”温长路说,基地要开设“五禽戏教学工坊”“华佗医案解读课”,让古老医学活在当下。

2007年,本文作者王化猛(右一)陪同温长路教授在道观天静宫留影

“华佗医学是中华医药的瑰宝,传承它是责任,更是使命。”夕阳下的华祖庵古柏葱郁,站在华祖庵的古柏下,温长路指着不远处练五禽戏的孩子们笑了:“你看,这些娃跟着学虎戏、鹿戏,这就是‘传灯’啊。我今年78了,虽年事已高,脑子还清晰,多编一本教材、多带一个学生,华佗的灯就多亮一分——总不能让老祖宗的好东西断在我们手里。”展望未来,这位78岁的学者仍会奔波在亳州、许昌、北京等地,他的身影,必将成为中医药传承创新路上最靓丽的风景。