【行业研究】大学生背包创业型“小而美”文旅新场景构建方法论探讨—以湖南省为例

(中国国际新闻杂志社张洁副社长推荐)2024年中央首次召开全国旅游发展大会,明确旅游业作为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业的新定位。这个新定位标志着文旅产业从规模扩张转向以民生福祉为核心的价值重构。传统“大而全”模式面临着严峻挑战,难以满足游客对情感共鸣、品质保障和个性体验的核心诉求。在此形势下,大学生背包创业型“小而美”文旅新场景应运而生,为城乡闲置空间的适旅化改造提供了创新范式,正成为破解行业困境的重要路径。本文以湖南省为例,结合2024年以来统计数据,采用定性分析法和案例实证,对大学生背包创业型“小而美”文旅新场景构建方法论作一探讨 。

一、核心概念与理论基础

(一)概念本质:时代命题的青春解答

“小而美”文旅新场景是以空间精微性、文化在地性、体验交互性和青年适配性为核心特征的新型发展范式,通过小规模空间实现“小体量承载大内涵、轻投入创造高价值” 。这种范式打破文化与商业对立的认知,既诠释“场景即生产力”的经济学逻辑,又表达“体验即生命力”的美学价值,尤其契合青年客群的行为偏好。大学生背包创业型“小而美”文旅新场景则指青年创业者以不超500万元轻资产,改造不超500㎡小微空间,植入文化创意并复合业态,打造兼具非遗传承、商业与民生功能的消费场景,为大学生低门槛创业提供实践范式。该范式不仅是民生产业的实践载体,更是幸福产业的价值引擎。

长沙后湖(图源:后湖设计创意园)

(二)关键构成要素

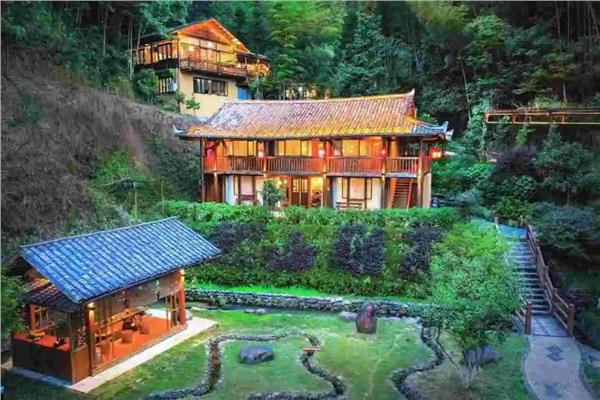

轻资产运营机制。通过模块化设计、废弃材料再利用等手段,将单平方米改造成本控制在传统模式的60%以内。如浏阳侗族民宿项目,依托高校设计团队,运用侗族榫卯工艺,仅用3个月完成200㎡空间改造,成本较常规方案降低40%。这种模式不仅缩短了建设周期,还通过材料循环利用降低了环保成本,为初创项目提供了可复制的成本控制模板,解决了青年创业者资金短缺的痛点。

侗族原木屋民宿(图源:浏阳文旅)

2. 小微空间激活路径。聚焦城市“毛细血管”空间,实现低效资源的价值转化。娄底归古度假区“网红秋千”项目,以3万元小额投资打造乡村旅游打卡点,借助抖音裂变传播,3天内实现营收7万元,同时带动周边20户村民开展餐饮配套服务,单户假期增收5000元。该案例证明,小微空间可通过“单点突破+社交传播”模式,激活乡村闲置资源并形成消费聚集效应,为乡村文旅振兴提供了轻量化解决方案。

3. 文化在地化标准。建立“非遗技艺+民俗故事+自然景观”三维植入体系,确保每50㎡空间融入至少1项地方文化元素。吉首湘西苗银直播工坊将传统锻制技艺与直播电商结合,日销苗银饰品超千单,带动周边87户农户年均增收2.4万元,同步建立含300+纹样的数字基因库。这种“工艺传承+数字保护+商业变现”的模式,实现了传统文化在现代消费场景中的活态延续,让非遗技艺在市场中焕发新生。

张坊镇乡村振兴非遗就业工坊(图源:浏阳发布)

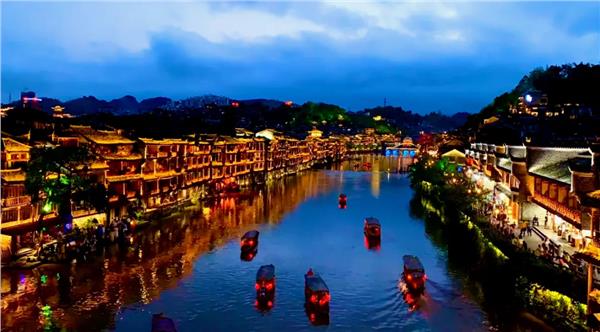

4. 民生价值量化指标。单项目平均创造8.7个稳定就业岗位,带动周边居民收入增长32.6%。如凤凰古城民宿联营项目,通过原住民参与改造运营,使23户居民户均年收入增加2.4万元,就业密度达到传统商圈的3倍。该模式不仅创造了直接就业机会,还通过“民宿+餐饮+手作”的业态联动,形成了可持续的民生改善生态链,推动了地方经济与社会价值的双重提升。

凤凰古城(图源:祥源凤凰古城)

二、大学生创业制度创新

与文旅场景生态构建

(一)创业政策支持体系

1. 资金闭环扶持。湖南省设立5亿元大学生创业基金,采用“投早投小+3年成本价回购”机制,降低创业者资金压力。长沙叶岛酒店主理人获150万元基金支持,完成湘江畔200㎡边角空间智能改造,2024年通过实景直播实现成交总额(GMV) 200万元。这种“政府注资+市场回购”的模式,既解决了初创期资金短缺问题,又通过股权退出机制实现了财政资金的循环利用,让有限的政府资金能扶持更多创业项目。

2. 全周期孵化服务。构建“省级基地+高校双创中心”网络,20个标准化基地提供从创意到运营的全链条服务。湘南学院双创中心为郴州云栖露营基地提供16次业态优化方案,助其从校园设计方案转化为长卷景区永久驻场项目,首年接待研学团队1.2万人次。高校孵化体系通过“专业指导+资源对接”,缩短了项目从创意到落地的周期,提升了创业成功率,实现了教育资源与产业需求的精准对接。

3. 成本精准减负。实施“税收减免+担保费补贴”组合政策,初创企业年均节省税费2.4万元,担保费率降至1%,使苗银直播工坊等项目成活率提升40%。政策通过降低制度性交易成本,为初创项目预留了更多盈利空间,尤其对现金流敏感的轻资产项目形成关键支撑,有效降低了青年创业者的初始运营压力。

(二)“小而美”文旅场景创新模式主要特征

1. 空间效能最大化。醴陵尚方窑采用“白天DIY工坊+夜间艺术沙龙”分时复用模式,200㎡空间坪效提升2.3倍,2024年带动当地釉下五彩瓷销量增长65%。这种“时间错峰+功能叠加”的运营策略,突破了传统空间的单一功能限制,为小微场景的效益提升提供了可复制的操作范式,实现了空间资源的最大化利用。

2. 文化转化机制。湘西龙山县惹巴拉土家织锦项目建立数字基因库保存22道传统工艺,跨界开发潮牌服饰,年轻客群复购率达43%,同步培养56名非遗传承人。项目通过“工艺数字化+产品时尚化”的双轨策略,既保护了文化遗产,又通过现代设计语言吸引年轻消费群体,实现了传统文化的创造性转化,让民族工艺融入现代生活方式。

龙山县叶氏织锦非遗工坊土家织锦家纺(图源:龙山文旅)

3. 体验交互设计。长沙田汉大剧院《聂小倩》2.0湘剧运用AR技术实现观众剧情分支选择,搭配火宫殿小吃与场景化嗅觉特效,使18-35岁观众占比提升至75%,带动周边商圈夜间消费增长30%。该案例通过“技术赋能+五感刺激”,将传统戏曲转化为沉浸式体验产品,重新定义了传统文化的当代消费方式,为传统艺术吸引年轻受众提供了新路径。

4. 青年生态构建。后湖艺术商店等场景建立“创意孵化-市场验证”机制,用户生成内容(UGC)占比达18%,湖南师范大学等高校学生设计的文创产品直接入市,转化率超25%。这种“校园创意+市场实践”的闭环生态,不仅为大学生提供了创业试炼场,还通过真实消费反馈反哺高校教育,形成了产教融合的良性循环,推动了人才培养与产业需求的深度融合。

后湖艺术商店(图源:后湖设计创意园)

(三)大学生创业生态支撑要素

产业协同效应。浏阳创业基地推动侗族建筑智慧与民宿设计结合,形成“设计-建造-运营”产业链,既传承了民族文化,又提升了商业竞争力。基地通过整合上下游资源,实现了从文化元素提取到商业产品落地的全链条服务,为同类项目提供了产业集群发展的参考样本,促进了区域文旅产业的协同发展。

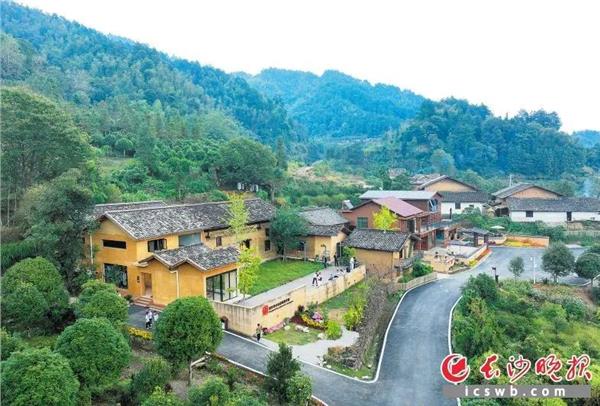

张坊镇上洪村道官冲民宿(长沙晚报)

2. 人才集聚优势。长沙市五年吸引百万青年人才,其中,文旅创业者中90后占比达76%。青年群体带来的互联网思维与数字技术应用能力,推动了文旅业态与直播电商、虚拟现实等新技术的深度融合,成为产业创新的核心驱动力,为文旅产业注入了年轻活力与创新思维。

3. 文化资源转化。依托湖南丰富的非遗资源,通过数字技术赋能传统技艺。湘西苗银直播工坊、惹巴拉土家织锦等项目将线下工艺转化为线上消费产品,拓展了文化资源的商业变现路径。这种“非遗+电商”模式,打破了地域限制,使小众文化产品获得了全国性市场,实现了文化价值与经济价值的双向转化。

三、湖南省十大案例深度解析

(一)空间激活类

1. 长沙湖岛艺术商店。200㎡闲置仓库改造为苗绣文创复合空间,通过“设计师驻场+DIY体验”模式,2024年销售额120万元,带动周边商铺客流增150%。项目证明,闲置空间可通过“文化主题+体验互动”的改造策略,转化为高附加值的文旅消费场景,为城市存量空间的活化利用提供了成功范例。

2. 娄底归古网红秋千。3万元投入打造乡村打卡点,借社交媒体裂变3天营收7万元,单户村民假期增收5000元。该案例验证了“小微投资+社交传播”在乡村旅游中的可行性,为盘活农村闲置资源提供了低成本解决方案,尤其适合乡村振兴中的文旅创业项目。

(二)文化赋能类

3.吉首苗银直播工坊。传统工艺与直播电商结合,日销千单,87户农户年增收2.4万元,建立数字基因库。项目通过“非遗技艺+直播带货”模式,既保护了传统工艺,又为山区农户开辟了增收渠道,实现了文化与经济的双重价值,为非遗产业化发展提供了新路径。

4. 龙山县惹巴拉织锦。22道工艺数字化后开发时尚产品,复购率43%,培养传承人56名。项目通过“工艺数字化+产品年轻化”策略,使民族传统工艺融入现代生活方式,为非遗传承提供了可持续的商业路径,让传统文化在市场中实现自我造血。

(三)体验创新类

5. 郴州云栖露营基地。高校文创与全时段业态设计结合,获景区永久入驻,首年接待2.3万人次,研学收入占比40%。项目开创了“校园创意+景区运营”的新模式,通过“白天露营+夜间市集”的全时段运营,最大化利用了景区空间资源,为文旅项目的业态创新与运营模式提供了新思路。

6. 长沙《聂小倩》2.0湘剧。AR互动与五感设计使年轻观众占比75%,带动商圈消费增30%。该案例展示了传统文化通过科技赋能的创新表达,为传统艺术形式吸引年轻受众提供了可复制的体验设计方案,推动了传统文化的现代化转型。

(四)业态融合类

7. 衡阳叶岛智能酒店。200㎡空间融合智能住宿与文化策展,年GMV200万元,衍生展览收入35万元。项目打破了传统酒店的单一住宿功能,通过“智能设备+文化展览”的业态融合,提升了空间的商业价值与文化内涵,为酒店行业的转型升级提供了新方向。

8. 郴州郴心文旅集市。22个零租金展位孵化20+学生品牌,“啡尝郴州”等获天使投资,首日销售额破万。集市通过“零成本孵化+资本对接”机制,为大学生创业提供了从创意到市场化的完整链条,形成了“教育-创业-产业”的良性生态,助力大学生创业项目的孵化与成长。

五一假期,在飞天景区由郴州文旅集团打造的“郴心旅文集市”正式启幕(图源:郴州文旅集团)

(五)技术融合类

9. 长沙湘音数字艺术馆。VR+全息投影展示非遗音乐,年营收80万元,建立127首曲目数据库。项目通过数字技术将非遗音乐转化为沉浸式体验产品,既保护了文化遗产,又开拓了新的消费场景,为非遗数字化保护与展示提供了范例,推动了非遗文化的现代化传播。

10. 韶山红色故事剧本杀。红色历史与沉浸式体验结合,单日接待300人,研学课程年服务2万人次。该案例将红色文化转化为互动性强的剧本杀产品,创新了红色教育的形式,为红色文旅的年轻化表达提供了新思路,让红色文化以更生动的方式走进大众视野。

游客排队参观韶山毛泽东同志纪念馆。(图源:人民周刊)

四、大学生背包创业型“小而美”文旅

新场景构建四步法

(一)载体筛选与评估模型

1. 三维选址标准。区位选择距核心商圈/景区≤3公里,如长沙叶岛酒店选址湘江畔3公里内边角地,确保交通可达性;建筑结构完整度>70%,水电复用率≥80%;单㎡改造成本≤2000元。这三项标准从区位优势、建筑基础、改造成本三方面形成筛选框架,保障项目落地的可行性与经济性,帮助创业者精准选择高性价比的空间载体。

2. 可行性评估工具。建立“空间质量-文化禀赋-消费潜力”评估矩阵,如郴州飞天山景区边角地因兼具丹霞地貌资源与游客流量,被选为郴心集市选址。通过多维度评估,确保空间选择既符合文化主题定位,又具备足够的消费支撑,降低创业风险,提高项目成功率。

高椅岭旅游区丹霞地貌与网红玻璃栈道成为流量担当。(图源:郴州文旅集团)

(二)文化元素转译流程

1. 资源挖掘阶段。“湘推官”团队采用田野调查法,深入湖南14地市建立含87项非遗、123个民俗故事的三维资源库。系统的资源梳理为文化植入提供了丰富素材,确保场景的文化深度与地域独特性,避免同质化竞争,为项目赋予独特的文化内核。

2. 创新表达路径。符号转化如湘南学院将苗银纹样抽象为盲盒图案,首月销量5000件;技术赋能如苏仙区在 “国潮文旅节” 等活动中运用AR技术。通过现代设计语言与技术手段,将传统文化元素转化为符合当代审美的消费产品,提升文化的可触达性与吸引力,让传统文化更好地融入现代消费场景。

(三)技术应用分阶策略

1. 基础阶段(≤5万元)策略。娄底归古秋千采用小程序预约系统,预约效率提升40%。低成本技术解决方案可满足基础运营需求,适合初创期项目快速实现数字化管理,解决基本的运营效率问题。

2.进阶阶段(5-20万元)策略。郴州云栖露营部署数字人解说,体验满意度达92%。中等投入技术可提升服务标准化与体验科技感,适用于项目成长期的体验升级,增强用户体验与项目竞争力。

3.升级阶段(>20万元)策略。长沙湘音艺术馆应用VR技术,线上衍生品收入占比35%。高投入技术可拓展商业边界,实现线上线下融合运营,适合成熟期项目的价值深挖,创造新的盈利增长点。

(四)政策资源整合路径

1.启动期(0-6个月)策略。云栖露营基地获50万元创业基金及湘南学院3年免租支持,快速完成方案优化与落地。启动期政策可降低初期成本,帮助项目快速验证商业模型,让创业者在项目初期轻装上阵。

2. 成长期(6-24个月)策略。长沙叶岛酒店参与文旅消费券活动,客流量增45%,GMV涨35%。成长期政策可借助政府流量扶持扩大市场影响力,推动项目规模扩张,助力项目在市场中快速成长。

3. 成熟期(24+个月)策略。浏阳白沙白民宿通过金融工具回笼资金,投资回收期缩至2.8年。成熟期政策可引导项目对接资本市场,实现可持续扩张与资金循环,为项目的长期发展提供资金支持。

大围山镇“白沙白”民宿(图源:浏阳文旅)

综上所述,湖南实践表明,大学生背包创业型“小而美”文旅新场景模式通过政策、金融、创意与技术的协同,构建了“轻资产投入-文化深植入-民生高价值”的可持续发展路径。面向未来,需进一步探索不同地域文化的适配性,如在长三角地区强化江南水乡元素植入,在西南地区突出少数民族文化特色,实现地域文化与文旅场景的深度融合;深化元宇宙等新技术应用,开发虚拟与实体联动的文旅场景,拓展消费边界,创造新的消费模式;建立全国性创业孵化联盟,推动经验跨区域复制,形成“地域特色+操作指南”的方法论,为全国文旅产业高质量发展提供更丰富的实践范式。